RFID无线射频技术

信息发布者Ultraman

RFID无线射频技术

射频识别技术RFID(Radio Frequency Identification)通过无线射频方式进行非接触、双向数据通信对目标加以识别。可以快速读写、长期跟踪管理。

RFID标签可谓是早期物联网最为关键的技术和产品环节,现阶段的物联网最大规模、最有前景的应用就是零售和物流领域,利用RFID技术、通过计算机互联网实现物品的自动识别和信息的互联共享。

作为物联网的核心基础之一,RFID产业能否健康发展将是直接关系到物联网的建成。

RFID技术优势

1、快速扫描:

条码一次只能有一个条码受到扫描;RFID辨识器可同时辨识读取数个RFID标签。

2、体积小型化、形状多样化:

RFID在读取上并不受尺寸大小与形状限制,不需为了读取精确度而配合纸张的固定

尺寸和印刷品质。此外,RFID标签更可往小型化与多样形态发展,以应用于不同产品。

3、抗污染能力和耐久性:

RFID对水、油和化学药品等物质具有很强抵抗性。此外,由于条码是附于塑料袋或外包装纸箱上,特别容易受到折损;RFID卷标是将数据存在芯片中,因此可以免受污损。

4、可重复使用:

现今的条码印刷上去之后就无法更改,RFID标签则可以重复地新增、修改、删除RFID卷标内储存的数据,方便信息的更新。

5、穿透性和无屏障阅读:

在被覆盖的情况下,RFID能够穿透纸张、木材和塑料等非金属或非透明的材质,并能够进行穿透性通信。

6、数据的记忆容量大:

一维码的容量是50Bytes,二维码最大的容量可储存2000~3000字符,RFID最大的容量则有数MegaBytes(MB)。随着记忆载体的发展,数据容量也有不断扩大的趋势。

7、安全性:

由于RFID承载的是电子式信息,其数据内容可经由密码保护.

缺点:成本高,缺乏完整的标准体系,隐私问题(被定位),批量识别可能出现误差

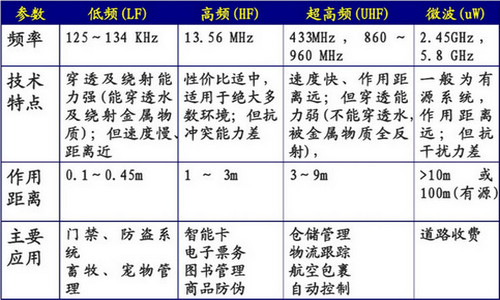

RFID技术分类

RFID按应用频率的不同分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)、微波(MW),相对应的代表性频率分别为:低频135KHz以下、高频13.56MHz、超高频860M~960MHz、微波2.4G,5.8G

采用2.4G或5.8GHz,遵循ISO/IEC 18000系列规范的设备和系统,多采用有源标签,除了简单读取标签信息的应用外,可以实现定位功能,也就是大家所说的RFID定位了。

采用2.4G或5.8GHz,遵循IEEE802.11协议的,即我们大家最最熟悉的Wi-Fi技术,可实现定位功能。

采用2.4G,遵循IEEE802.15.1协议,即当下比较火的BLE(蓝牙4.0)定位。

RFID按照能源的供给方式分为无源RFID(被动),有源RFID(主动),以及半有源RFID。

- 无源RFID读写距离近,价格低。

- 有源RFID可以提供更远的读写距离,但是需要电池供电,成本要更高一些,

适用于远距离读写的应用场合。(ETC)

半有源在平时情况,其处于休眠状态不工作,不向外界发出RFID信号,只有在其进入低频激活器的激活信号范围时,标签被激活后,才开始工作。

近距离激活定位,远距离识别及上传数据。

(有点像继电器:低频125KHZ触发下,发挥微波2.4GHZ优势)

特点:

低频(无源标签TAG,存储125位-512位)

高频(无源标签TAG,存储128位-8K以上字节,集成安全特性)

超高频(有/无源都有,存储4bit/64块)

微波(有/半源,一般存储2Kbits内)

RFID技术原理

一套完整的RFID系统,是由阅读器(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件系统三部分组成。

工作原理是Reader发射一特定频率的无线电波能量给Transponder,用以驱动Transponder电路将内部的数据送出,此时Reader便依序接收解读数据,送给应用程序做相应处理。

□ 电感耦合(感应偶合)

变压器模型,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据为电磁感应定律。

电感耦合方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统.

□ 反向散射耦合

雷达原理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律。

反向散射耦合方式一般适合于高频、微波工作的远距离射频识别系统.